在近一个世纪全球变暖、极端气候事件加剧的背景下,大规模植树造林被认为是缓解气候危机的有效策略。自20世纪70年代以来,中国开展了多项区域生态保护的造林工程,为2060年实现碳中和发挥了重要作用。尽管中国北方半干旱地区造林具有很大潜力,但干旱压力限制了树木的生长和碳吸收能力,使得大规模植树造林难以越过“胡焕庸线”。

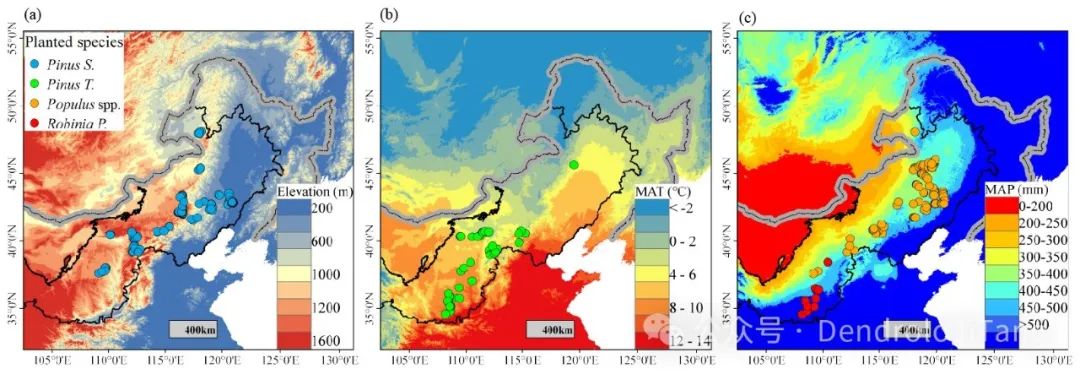

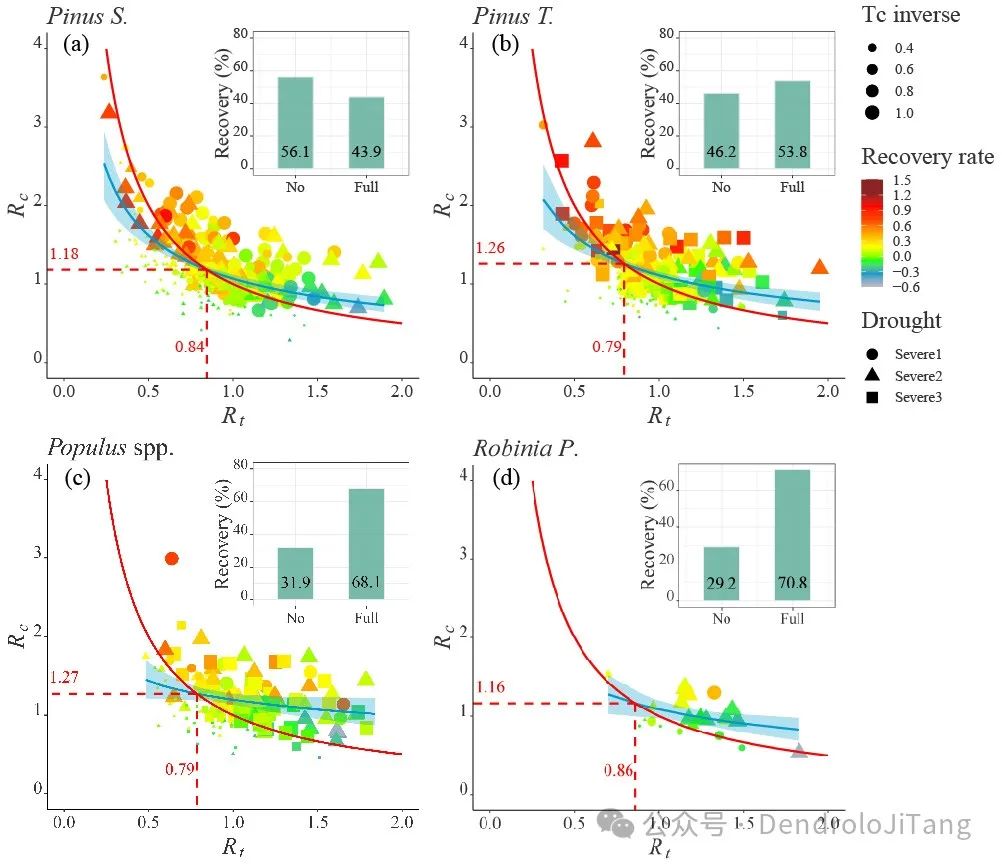

本研究对中国北方半干旱地区主要人工林针叶树种:樟子松 (Pinus sylvestris var. mongolica)、油松 (Pinus tabulaeformis) 和阔叶树种:杨树 (Populus spp.) 和刺槐 (Robinia pseudoacacia) 的生长适宜性进行了详细分析。研究比较了1980年至2018年人工林的径向生长趋势及其对极端干旱事件的响应。结果表明,大多数人工林的径向生长随时间呈现显著增加,但阔叶树在过去十年中表现出生长减缓,这可能与树龄的限制和土壤水分降低有关。尽管如此,在气候变暖的情况下,预计人工林的增长将继续增加。此外,阔叶树应对干旱事件具有更强的恢复力,这可能与其干旱时的不等水调节特征有关,而针叶树则表现出更好的抗旱能力。针叶树的生长更多地依赖于生长季的温度和良好的降水条件,而阔叶树主要依赖于生长季的温度。此外,干旱前较快的径向生长削弱了弹性,而干旱后的降水则弥补了干旱引起的生长亏缺。径向生长和弹性与树龄呈负相关,而较高的林分密度会降低树木的径向生长。对树木径向生长和抗旱能力的评估和预测表明,半干旱地区的大多数人工林是可持续的,但未来更温暖、更干燥的条件可能会增加森林健康状况的不确定性,并降低其碳吸收的潜力。

本研究以“Optimistic growth of marginal region plantations under climate warming: Assessing divergent drought resilience”为题线上发表在生态环境领域期刊Global Change Biology (https://doi.org/10.1111/gcb.17459)。北京大学城市与环境学院博士生李继唐为本文的第一作者,沈泽昊教授为通讯作者。城环学院博士生解宇阳,西班牙科学院比利牛斯生态研究所Jesús Julio Camarero研究员、Antonio Gazol研究员、博士后Ester González de Andrés,以及中国科学院生态环境研究中心的应凌霄助理研究员等也作为共同作者参与了此项研究。本研究受到国家重点研发项目(2022YFF0801804)、国家自然科学基金重大项目课题(41790425)、青藏高原第二次综合科学考察项目(2019QZKK04020101)、国家留学基金委项目(202306010222)的资助。

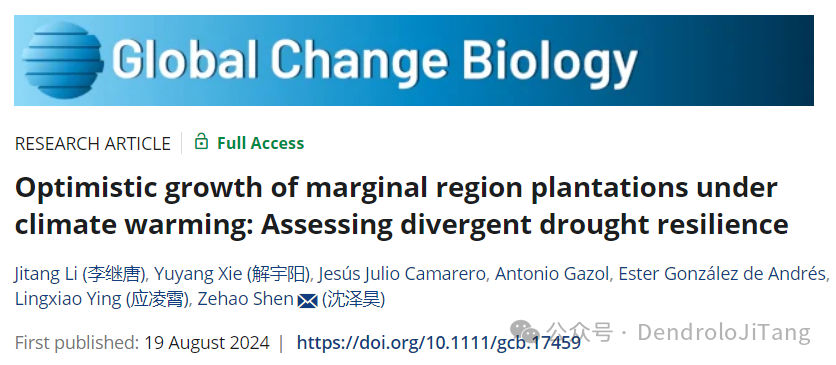

图1. 采样点位置及海拔、均温和降水的区域格局

图2. 干旱抵抗力和恢复力的非线性关系及干旱后的恢复占比

图3. 未来气候情景下人工林的生长预测

引用格式:Li, J., Xie, Y., Camarero, J. J., Gazol, A., González de Andrés, E., Ying, L., & Shen, Z. (2024). Optimistic growth of marginal region plantations under climate warming: Assessing divergent drought resilience. Global Change Biology, 30, e17459.

作者自拍:采样真的可以减肥 (bushi